1. Градусные измерения вдоль меридиана и параллели Петербурга, необходимые для определения истинной фигуры Земли.

2. Астрономическое определение широт и долгот главных пунктов по всей территории страны и проведение триангуляции как основы для составления точной карты России.

3. Основание в Петербурге астрономической обсерватории и организация на ней систематических наблюдений, одновременных с наблюдениями на других обсерваториях Европы.

4. Определение точного расстояния до Солнца, Луны и других небесных тел, а также построение теорий их движения. Особое внимание уделялось созданию теории движения Луны, что было важно для мореплавателей, поскольку они использовали ее для определения долготы места корабля в открытом море по методу "лунных расстояний".

5. Исследование атмосферной рефракции и проведение "всевозможных физических экспериментов и наблюдений, которые из-за различия температуры России от других стран Европы могли бы принести наибольшую пользу для познания натуральных вещей".

6. Подготовка русских научных кадров.

7. Составление трактата по астрономии, включающего как основы этой науки, так и ее историю.

Петр I одобрил эту программу и даже торопил Делиля с приездом в Россию, однако, по ряду причин тот приехал в Петербург лишь в начале 1726 г. Вместе с ним приехали его жена, младший брат и инструментальный мастер Пьер Виньон. Для семьи Делилей у генерал-лейтенанта М. А. Матюшкина на окраине города, неподалеку от Смольного двора, был арендован дом.

В это время здание Кунсткамеры, в башне которого предполагалось разместить обсерваторию, еще строилось, поэтому Делиль, торопившийся приступить к астрономическим наблюдениям, оборудовал в доме Матюшкина небольшую обсерваторию. Инструменты для нее он привез с собой из Парижа, а наладил их мастер Виньон. Привезенными Дели-лем инструментами были "квадрант радиусом в 18 дюймов, работы Ша-пото-младшего, с трубой и астрономические часы с секундами работы Этиенна". Помимо этих инструментов Делиль пользовался полученными из Академии наук еще двумя зрительными трубами с фокусным расстоянием первой, равным 15 французским футам, а второй - 20,5 французских футам (то есть, 4,87 метра и 6,66 метра, соответственно). Несмотря на домашние условия Делилю удалось провести ряд наблюдений, из которых результаты наблюдений затмений спутников Юпитера, проведенных им в своей обсерватории в 1726 и 1727 гг., были опубликованы и получили высокую оценку.

Судя по гравюре 1741 г. (Рис.2) к моменту окончания строительства башни (по-видимому, к 1734 г.) все предложения Делиля были выполнены. Правда, вместо предусмотренного Делилем флюгера башенку венчала армиллярная сфера. Это изменение предложил П. Виньон и он же, по-видимому, изготовил сферу.

Современный исследователь истории астрономии Н. И. Невская реконструировала оборудование Астрономической обсерватории

1. (1726-1727) - в доме Матюшкина,

2. (1727-1735) и

3. (1735-1747) - в здании Кунсткамеры. Если вначале Делиль поневоле работал один, то в дальнейшем он привлекал к своей работе Ф. X. Майера, Л. Эйлера, Г. В. Крафта и др.. Позднее он поддержал С. Д. Красильникова и Н. И. Попова в их стремлении заниматься астрономией. Что же было сделано в эти три периода, из которых наиболее продуктивным В. Я. Струве считал последний. Из пунктов предложенной им в свое время программы астрономических исследований в России Делиль, пожалуй, не выполнил только один, последний. Он, находясь в России, так и не написал трактата по астрономии, зато все остальные пункты его программы были выполнены полностью. Так, в соответствии с пунктом 1 под руководством Делиля в 1737 и 1739 гг. на льду Финского залива были выполнены градусные измерения между Петергофом и Дубками. На их основе Л. Эйлер и X. Н. Винсгейм составили таблицы, дающие длину градуса меридиана и параллели под разными широтами.

Однако астрономы в Санкт-Петербурге признали вскоре недостаточную эффективность обсерватории из-за ее расположения в большом городе и из-за ее традиционной архитектуры (она помещалась в башне наверху здания), хотя уже к 1760 г. обсерватория под руководством А. Н. Гришова** получила два первоклассных инструмента: большой стенной квадрант с радиусом круга в 8 футов и пассажный инструмент с фокусным расстоянием 5 футов работы известнейшего мастера-механика Берда. Гринвичская обсерватория, которую в то время возглавлял Брадлей, была единственным астрономическим учреждением на Западе, обладавшим инструментами столь же высокого качества.

А. Н. Гришов составил план создания и проект новой обсерватории, расположенной за городом; однако ни ему, ни С. Я. Румовскому не удалось осуществить задуманное. Наконец,П. Б. Иноходцев, не имея возможности из-за преклонного возраста преодолеть 120 ступеней лестницы, ведущей на старую обсерваторию, построил себе небольшую частную обсерваторию возле ботанического сада вблизи реки Фонтанки (на этом месте впоследствии был возведен Павловский кадетский корпус).Два больших инструмента, заказанные у механика Берда, после того как они пролежали в упаковке 40 лет, были установлены наконец в двух боковых помещениях старой обсерватории, примыкавших к главному залу. При таком крайне неблагоприятном размещении они могли приносить лишь ничтожно малую пользу науке. С их помощью Ф. А. Шуберт и В. К. Вишневский выполнили свои замечательные наблюдения двух больших ярких комет,появившихся в 1807 и 1811 гг. Вскоре, однако, эти инструменты превратились в реликвии прошедшего XVIII столетия.

Неудачей окончилась также последняя попытка приобретением меридианного круга работы Эртеля в 1827 г. выдвинуть Санкт-Петербургскую обсерваторию в разряд действующих. Отсутствие солидного фундамента, частые и сильные сотрясения инструментов от проезда карет и ломовых телег, близость дымвых труб огромного города и испарения от Невы делали реальный успех в астрономических наблюдениях невозможным. Проект вынесения обсерватории за пределы Санкт-Петербурга не осуществлялся в течение 75 лет; это можно объяснить отсутствием подходящих для устройства астрономической обсерватории мест вблизи Санкт-Петербурга, ограниченного на западе водами Финского залива, на востоке и юге - болотистыми низменностями,окружающими Неву на протяжении более 20 верст. Единственная местность, более возвышенная и примыкающая к городу, была расположена к северу от него, на песчаных холмах, на которых находились владения графа А. Кушелева-Безбородко и Лесотехнический институт. Но и эта территория представляла крайние неудобства для строительства будущей обсерватории.Оставалось поэтому перенести обсерваторию либо в окрестности Царского Села, либо в места по соседству с селом Парголово. Однако в XVIII в. не существовало достаточно легких и удобных средств передвижения, поэтому представлялось несовместимым с интересами Академии наук и с работой астрономов удаление обсерватории на 20 верст (!) от центра Санкт-Петербурга.

В октябре 1833 г. был оглашен царский указ о строительстве обсерватории по проекту, разработанному Академией наук и представленному ее президентом графом Уваровым, одновременно назначенным министром народного просвещения России. 28 октября 1833 г. было получено распоряжение Николая Первого о заказе астрономических инструментов и о выделении из казны суммы в 100 тысяч рублей ассигнациями с марта 1834 г. для начала строительных работ.

В. Я. Струве неоднократно приезжал из Дерпта в Санкт-Петербург для участия в заседаниях комиссии и, ознакомившись с первоначальным планом, пришел к выводу о "несоответствии его ни предназначению новой обсерватории, ни научной славе Отечества нашего".

Комиссия под председательством почетного члена Академии наук адмирала А. С. Грейга, основавшего и построившего Николаевскую морскую обсерваторию, установила принципы и определила цели решения всей проблемы в целом следующим образом:

1. четко определить характер и цели новой обсерватории - она должна быть главной обсерваторией России и как таковая служить средоточием объединения работ всех остальных обсерваторий государства Российского;

2. наметить общий план наблюдений и работ в соответствии с названной целью; этот план зависел от выбора астрономических инструментов и от научного персонала учреждения;

3. назначить администрацию и службы обсерватории;

4. в соответствии со всеми этими данными уточнить план строительства как самой обсерватории, так и жилых зданий и других вспомогательных помещений;

5. установить годовой бюджет расходов на содержание нового учреждения.

1. проект устава и бюджета обсерватории;

2. программу внутреннего устройства здания обсерватории и вспомогательных строений, которая должна была служить отправной точкой для архитектора, которому будет поручено составление планов и сметы строительства;

3. список и предварительную оценку стоимости заказываемых инструментов.

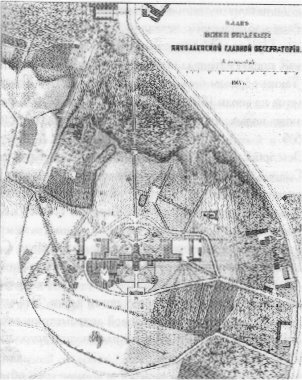

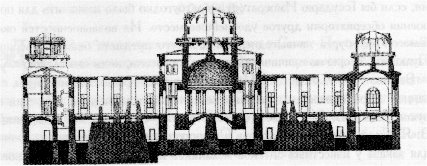

Поскольку два члена комиссии выразили различные мнения об административных взаимоотношениях между научными сотрудниками обсерватории и о выборе архитектора, то царь Николай Первый решил, что лишь директор должен руководить работами сотрудников в той мере, в какой они относятся к области деятельности обсерватории. Административные обязанности целиком возлагаются на того же директора, выступающего в качестве "главного хозяина". В отношении вопроса о выборе архитектора император распорядился о поручении составить планы нового учреждения двум профессорам архитектуры из Академии художеств независимо друг от друга в соответствии с программой, разработанной комиссией. Комиссия единогласно утвердила Пулковский холм, возвышающийся на 35 саженей над уровнем Невы,как место строительства новой обсерватории, для которого в распоряжение Академии наук было передано 20 десятин земельных угодий. По личному распоряжению царя крестьянам, владевшим на переданных землях домами и фруктовыми садами, была отписана равноценная близлежащая территория с обязательством восстановления домов и переноса садов за счет казны. В этом же распоряжении было указано о запрете возведения каких бы то ни было строений в пределах версты от южной границы участка, принадлежащего обсерватории. Северная сторона не вызывала никаких опасений, так как весь крутой склон Пулковского холма вплоть до села Пулкова принадлежал обсерватории, возвышавшейся над самим селом на 22 сажени. Оба архитектора, А. П. Брюллов и К. А. Тон, представили свои проекты 24 февраля 1834 г.; комиссия единодушно сделала свой выбор в пользу А. П. Брюллова, который и был затем назначен архитектором проекта новой обсерватории. Во время аудиенции у царя В. Я. Струве получил распоряжение отправиться в поездку за границу к лучшим европейским механикам и заказать в соответствии со своими идеями и замыслами астрономические инструменты, получив в смысле возможности расходов, по его собственному выражению, "carte blanche".

Строительство обсерватории началось весной 1834 г. В феврале 1835 г. архитектор А. П. Брюллов представил окончательную смету строительства, включая стоимость покупки и обработки камня для фундаментов инструментов и изготовления мебели: сметная сумма достигала 501 300 рублей серебром. Всего же было отпущено 600 150 рублей серебром. Торжественный акт закладки обсерватории состоялся 21 июня 1835 г., а тремя годами позднее, 19 июня 1838 г., Николай Первый издал указ, утверждавший штаты и устав новой обсерватории. Летом 1839 г. строительство было полностью завершено, а закупленные В. Я. Струве инструменты прибыли из-за границы. Торжественное открытие Пулковской обсерватории, ставшей впоследствии известной всему ученому миру под названием Imperialis Primaria Rossiae Specula Academica, состоялось 7 августа (по cтарому стилю) 1839 г. в присутствии всех астрономов РОССИИ, специально приглашенных по этому случаю в Санкт-Петербург.По выражению В. Я. Струве, "Пулковская обсерватория есть осуществление ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве, какое только было возможно при неограниченных средствах,дарованных высоким ее основателем".

Пулковская обсерватория.

Фотография, конец 1880-х годов

В согласии с поставленными целями задача Пулковской обсерватории состояла в создании каталогов точных абсолютных положений звёзд на основе астрометрических наблюдений с четырьмя из пяти крупных инструментов, установленных в Пулкове. Многолетняя программа наблюдений, по замыслу В. Я. Струве, предусматривала повторение всех наблюдений каждые два десятилетия. Таким образом был создан ряд знаменитых Пулковских абсолютных каталогов на эпохи 1845.0, 1865.0, 1885.0 и 1905.0, продолженный позже на основе новых наблюдений абсолютными каталогами на эпохи 1930.0 и 1955.0.

В своём" Description de 1'Observatoire Astronomique Central de Poulkova" ("Описание Главной астрономической обсерватории в Пулкове") В. Я. Струве высказал мнение, что основным направлением научной деятельности Обсерватории должна быть звездная астрономия. Там же В. Я. Струве изложил перспективный план наблюдений на главных инструментах Обсерватории, состоявший в определении точных координат звезд Северного неба до 7-й звездной величины. Струве предложил определять абсолютные координаты звезд на Пассажном инструменте и Вертикальном круге, а относительные координаты - на Меридианном круге. Эта методика в будущем стала традиционной для Пулковской астрометрической школы.

К 1839 г. в Пулкове были установлены следующие астрономические инструменты:

- Рефрактор с фокусным расстоянием 7 м и диаметром объектива 38 см, предназначавшийся, главным образом, для измерения координат двойных звезд и определения их тригонометрических параллаксов, иными словами - расстояний до звезд;

- Большой пассажный инструмент Струве-Эртеля для определения прямых восхождений звезд и планет абсолютным методом;

- Большой вертикальный круг Струве-Эртеля для определения склонений звезд и планет абсолютным методом;

- Меридианный круг Репсольда - для определения координат светил относительным методом;

- Пассажный инструмент Репсольда, установленный в первом вертикале, для определения постоянных аберрации и нутации;

- Гелиометр - специальный